オーガニック平均成長率136.1%。gifteeのストック型ビジネスモデルと参入障壁

スタートアップは既存事業者が手を出していない隙間の市場を創造し成長するケースも多いため、IPO後も高い成長率を維持する難易度は決して低くありません。

その中でもギフティはeギフトの市場を作り、上場後もM&Aを除くオーガニックの平均売上成長率で136%という高い水準を達成。しかもこれを営業黒字を維持しつつ実現しています。

この間、C向けのサービスとしては国内最大手のLINE等の後発者も大量に参入していますが、高い参入障壁を築くことでシェアを守っています。

本日は、IPO後も稀有な成長を実現しているギフティーのストック型のビジネスモデルと、同社の参入障壁について考察していきます。

IPO後に平均136.1%で成長。ドライバーは法人ギフト

ギフティはアクセンチュアでエンジニアだった太田氏が創業。当時は全盛期だったグリーやミクシィで、友達の誕生日にメッセージと一緒にギフトが送れる世界の実現を志し、ギフティを創業。

当初CtoCのモデルで事業展開を行いつつも、問い合わせがきっかけで法人向けのサービス提供を開始したところこれが大きく成長。現在も同社の成長を支える柱の事業となっています。

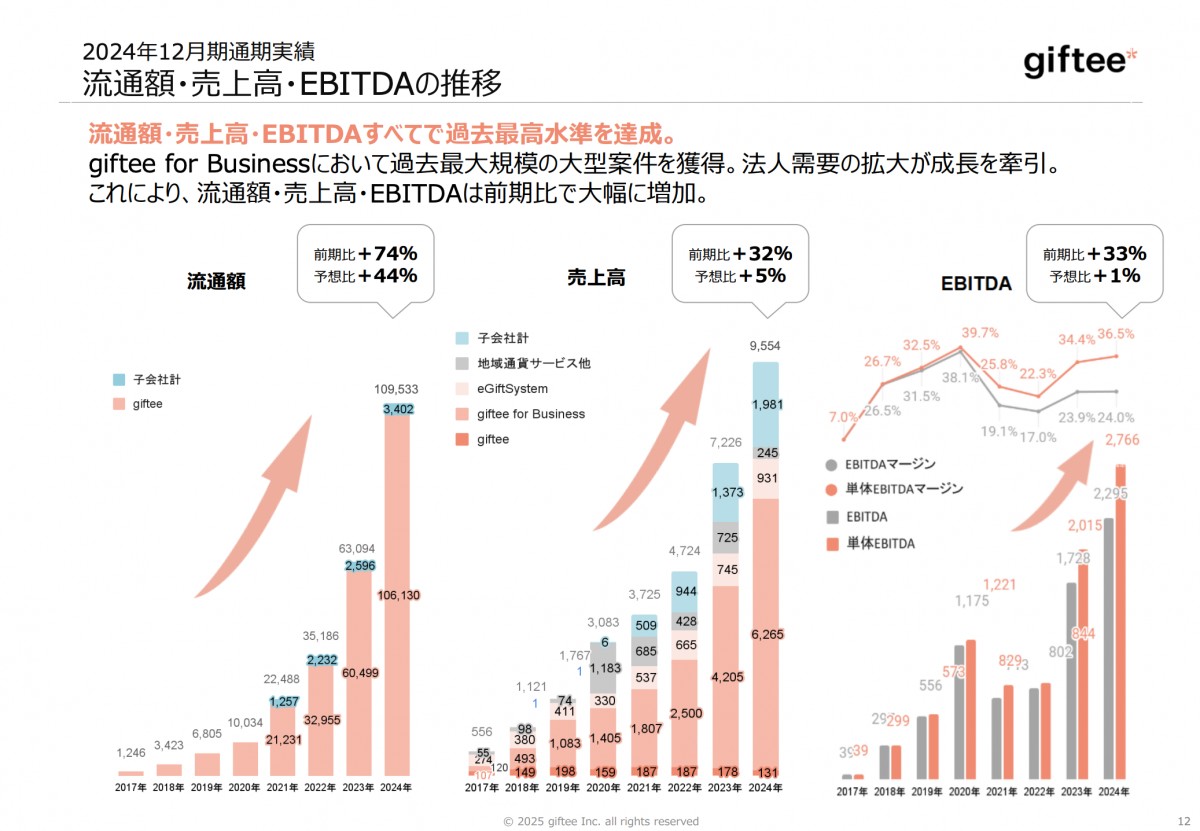

直近同社のプラットフォーム上で送られるギフトの流通総額は、前年比+74%と大きく成長しつつ年間1,095億円に到達。売上高も同+32%成長の95億円で導入企業数は累計1,000社を超え、法人向けデジタルギフト市場でのシェアはNo.1とみられます。

買収した子会社の減損損失で純利益こそ今期は赤字になっているものの、営業利益率は前期17.5%、今期18.24%という高水準となっています。

2024年12月期 通期決算説明資料

前述のように売上高65.5%を法人向けのgiftee for Businessが占めており、個人向けプラットフォームのgiftee事業の売上比率は1.3%に留まっています。

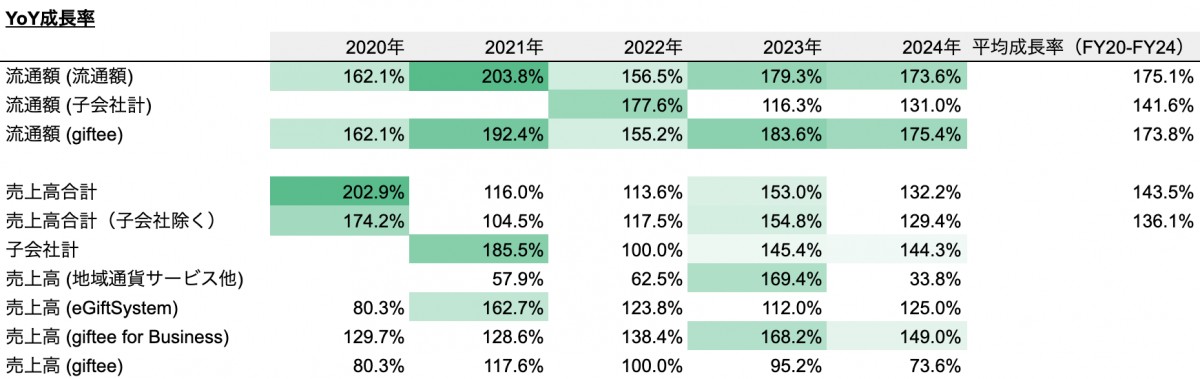

そして、特筆すべきはその成長率の高さと継続性です。上場した19年以降の20年-24年の子会社を除く流通総額の平均成長率は173.8%、売上高も同136.1%とオーガニックのみで高いトップライン成長率を実現できていることが分かります。

そして売上の最大比率を占めるgiftee for BusinessはFY20-24で平均142.8%で成長しており、中々お目にかかれない高水準となっています。

2024年12月期 通期決算説明資料より作成

この法人の継続成長を支える仕組みを見ていく前に、その前提となる同社の商流とビジネスモデルを見ていきます。

eギフトの発券から流通を一気通貫でカバー

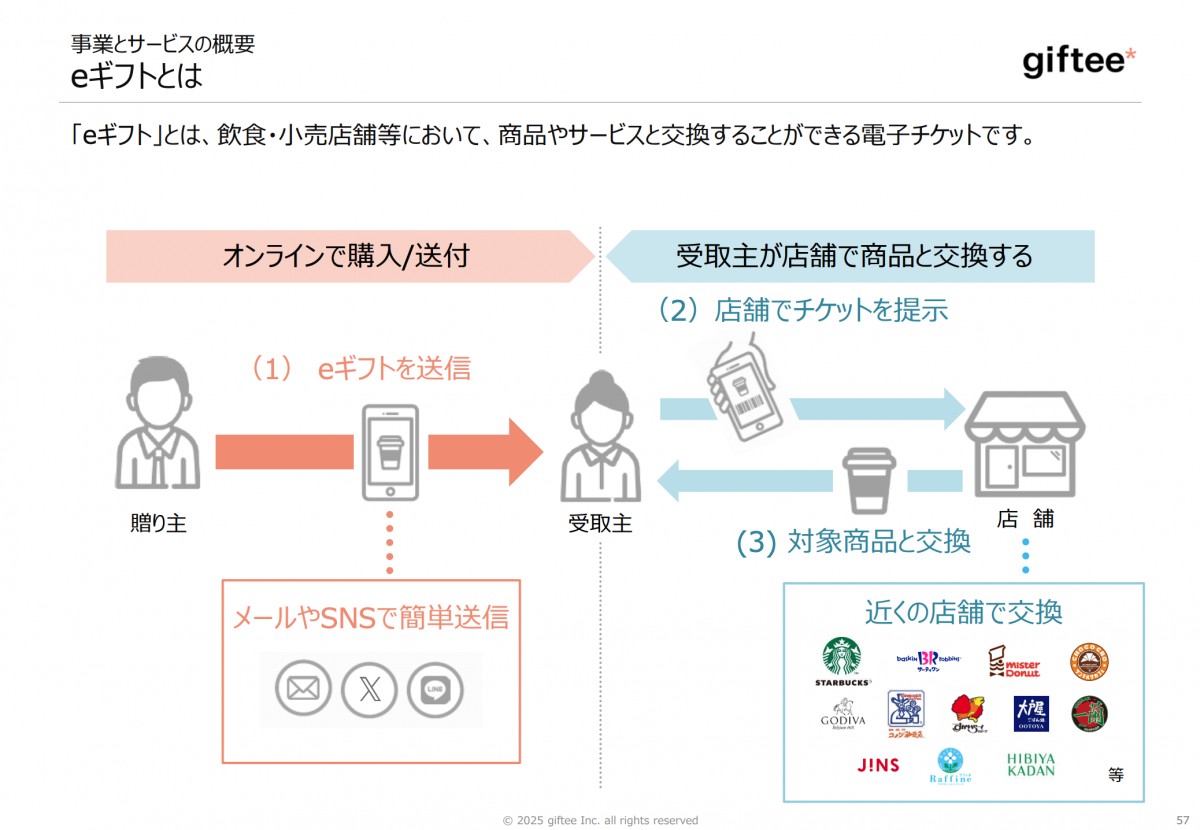

eギフトとは贈り主がギフトをプラットフォーム上で購入し受取主にeギフトである電子チケットを送信。受取主がスタバやサーティーワン等の店舗で電子チケットを提示すると、商品が交換できるというサービスです。

結婚式で貰う引き出物等の従来のカタログギフトとの差分としては、送られるギフトが物理的なものではなく電子チケットであること、基本的には受取主が店舗に行きギフトを受け取ること、となります。(正確にはアマギフやECのeギフトもありますがここでは話を単純化します)

2024年12月期 通期決算説明資料

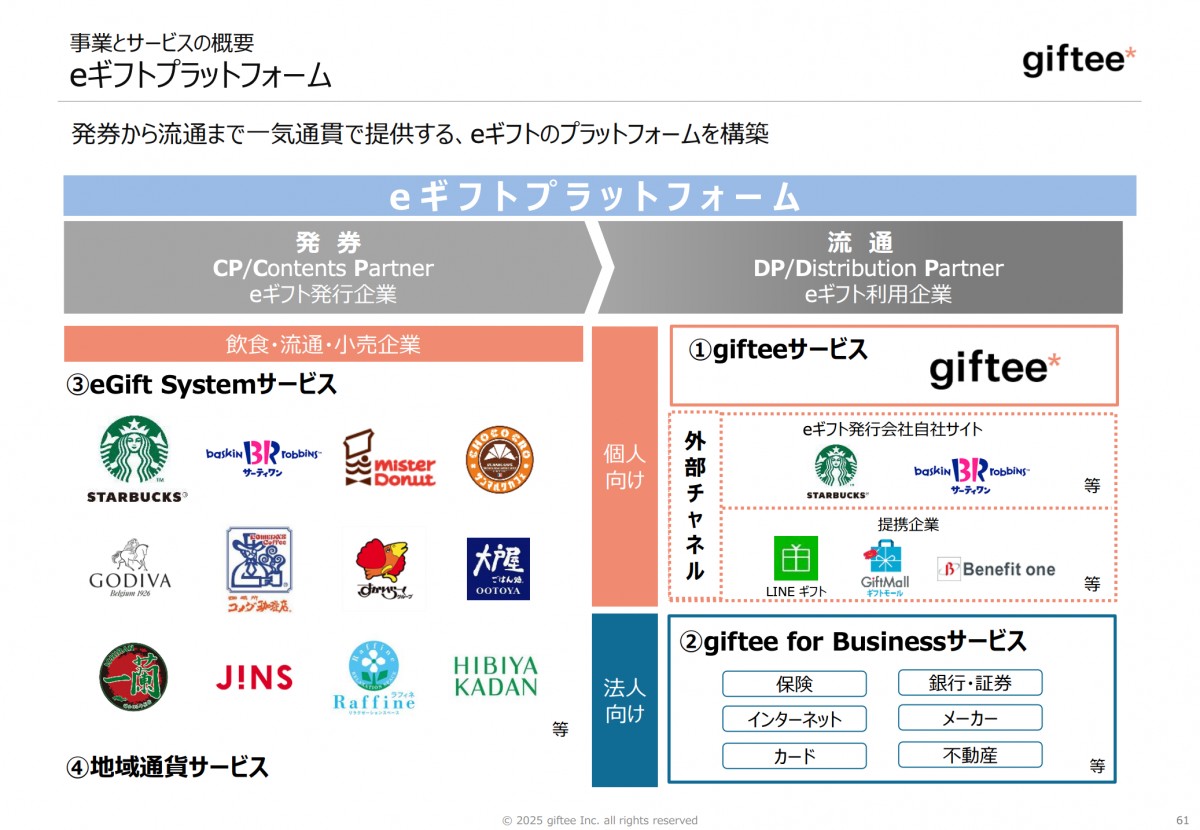

このeギフトの受け取りまでの商流としては、スターバックスやサーティーワンといった飲食・流通・小売り企業が自社の商品でeギフトを発行し、それがCtoCやBtoCのプラットフォームで流通する形になっています。

ギフティーのビジネスはこの発券〜流通までを一気通貫で抑えるモデルとなっています。

2024年12月期 通期決算説明資料

発券部分では飲食・流通・小売りといったeギフトを発行する企業に対し( CP/Contents Partner)、eギフトを発券・自社サイトで販売できるシステムを提供。この領域ではシステム利用料という形で手数料を徴収します。

CPのeギフトの発行のメリットとしては、ギフト需要で自社商品の販売拡大と来店に伴うついで買い需要が期待できること、また資金を前受できるためCFが良くなり、利用可能期間が執行するとそれがそのまま利益になります。(実はサーティワン等の貴重な収益源になっている)

流通の部分ではCtoCとBtoCの二つのプラットフォームを提供。CtoCの場合はブランドから販売手数料の形で収益を取り、BtoCの場合は利用する法人と発行企業からの両手取りモデルとなっていると見られます。

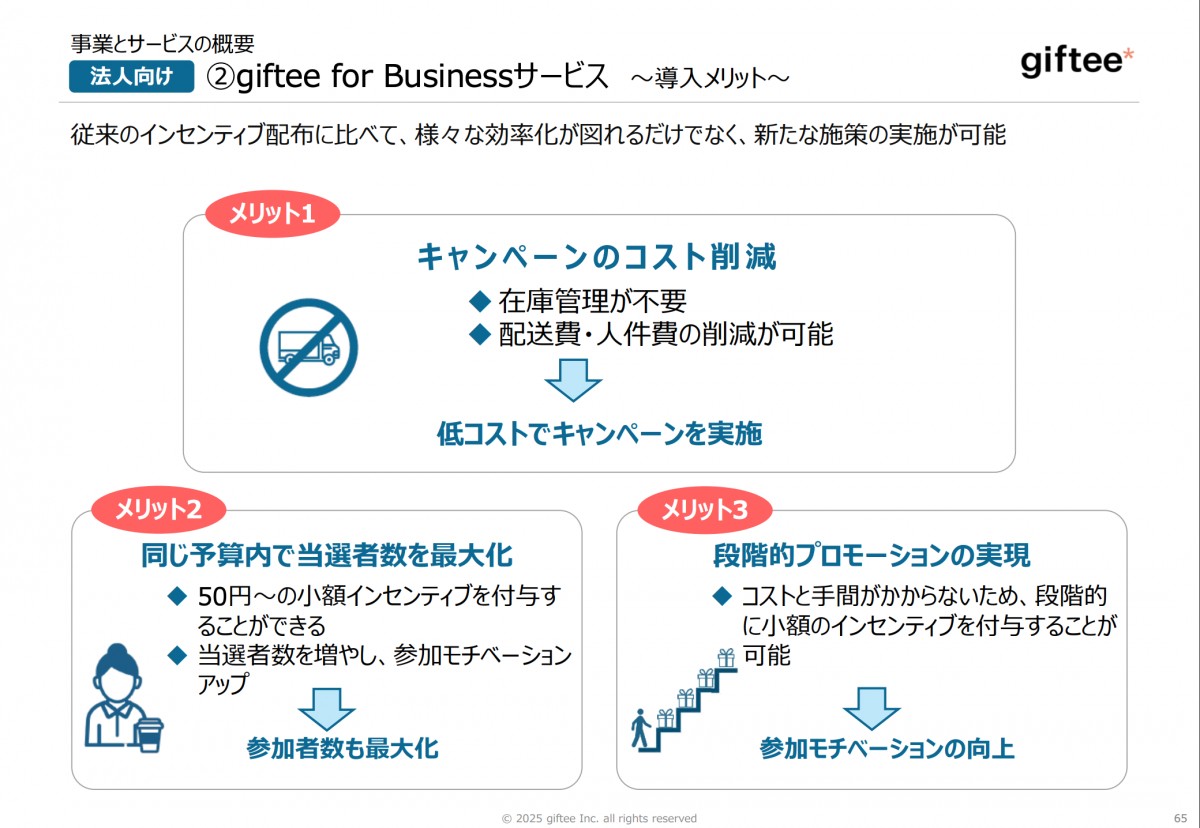

BtoCは中々イメージがつきづらいですが、住宅メーカーの資料請求や飲料メーカーのリツイートキャンペーン等のインセンティブ、企業の自社の重要員向けの福利厚生利用がメインの用途となっています。

従来のように自社のノベルティや商品の発送を行うケースでは、配送費や梱包費、在庫管理で、大きなコストがかかっていましたが、eギフトはそのコストを大きく圧縮できます。

更に、その浮いた分のコストでキャンペーンの当選者数を増やしたり、資料請求→来場→購入というように段階的にプロモーションを設定できることで、キャンペーンの費用対効果が高まるなど、コスト圧縮以外にも大きなメリットがあります。

2024年12月期 通期決算説明資料

同社のサービス概要について整理したところで、いよいよ本題の継続的な成長が実現できている要因と、同社のビジネスの参入障壁の分析を行っていきます。

右肩上がりの法人向けギフトの成長要因

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績