Instacartが生鮮ECで黒字化できた理由と、進むSaaS企業化

先日10X代表の矢本さんとPodcastでお喋りした際にUSの同業『Instacart』は、難易度が高い生鮮即配事業の黒字化を実現していることを知りました。

生鮮のマージンの低さやギグワーカーの稼働コストを考慮するとエコノミクスは厳しいのではないかと感じましたが、Uber9.4%、Doordashの.9%よりも高い15.2%という利益率を実現しており驚きでした。

本日は同社の成り立ちから黒字化を実現できた要因、成長戦略について考察していきます。

ユニコーンの中のユニコーン:Instacartの誕生と成長

InstacartはAmazonのサプライチェーンエンジニアのApoorva Mehta氏が2012年に創業。

Yコンビネーターを締め切り2ヶ月後に申し込み門前払いを食らうと、Instacartを使ってYCのオフィスに勝手にビールを送りつけ、かかってきたクレーム経由でアポを取り採択されたエピソードが有名です。(ヤバ過ぎ)

創業2年目には早くもユニコーン入りし、Sequoia、a16z、Kleiner Perkins等シリコンバレーオールスターのような顔ぶれから資金調達を行い、最盛期には390億ドルという異常な水準までバリュエーションが高騰していました。

日本でもALL STAR SAASの前田ヒロ氏が日本人で唯一シード期の投資家として入っていますが、とんでもないリターンが出てそうです。

同社の主力事業は、出品者である小売企業と、生鮮品を購買したいユーザーをマッチングするマーケットプレイス事業で、それをギグワーカーが配達すするビジネスモデルです。

小売企業から得られるGMVの数%の手数料と、ユーザーからの手数料が同社の収入となり、配達を担うギグワーカーに一部配分するコスト構造となっています。

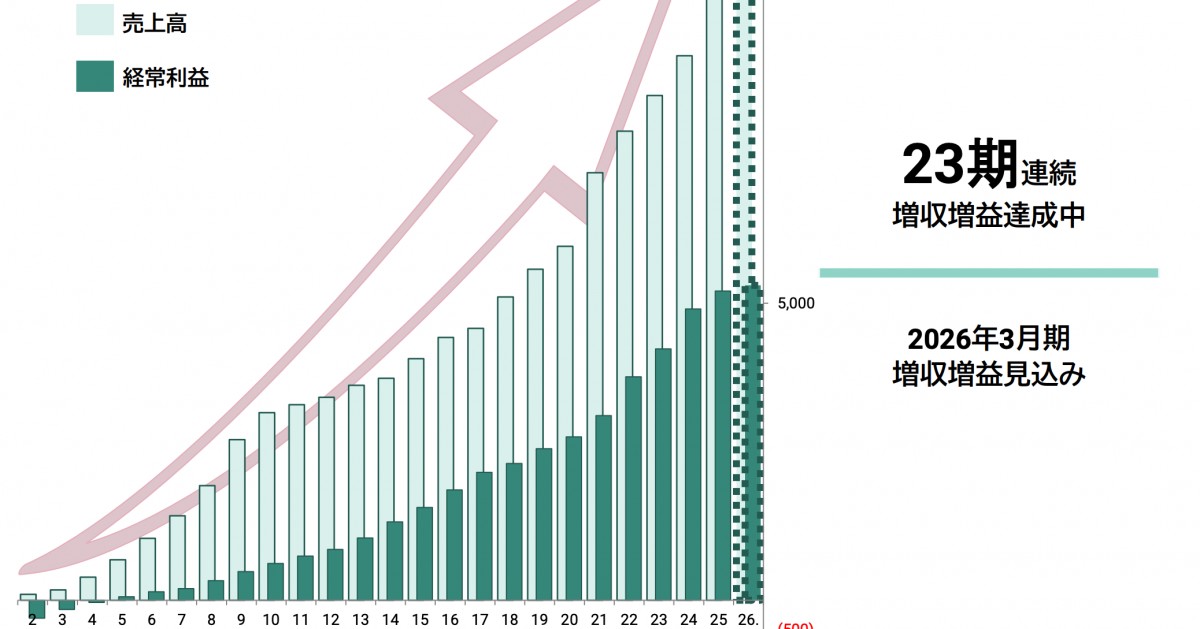

転換点はコロナの大流行で、19年→20年にはGMVがYoYで4xという異常な倍率で成長。20年以降も年率20%程度の成長を続けており、継続的に成長していることが分かります。

Instacart form S-1

GMVを分解した購入あたりのエコノミクスに目を向けると、購買単価は110ドル購買頻度も開始初年度から2.1回/月と、C向けのECとしてはARPUがトップクラスに高いことに目が行きます。

毎月必ず発生する支出である生鮮の購買をEC化すると、ここまでARPUが高くなるのかと驚きでした。

一方、110ドルの大半は商品原価のコストであるため、ギグワーカーへの支払いぞ除くと、小売から受け取れる取引手数料は購入金額の6.3%の7ドルとなります。

さらにその7ドルから決済手数料の3ドルが削れると、購入あたり4ドルしか同社の手元には残らない事になるため、Transactionベースのエコノミクスはやはり非常に厳しいことが分かります。

ところがオレンジ色のAdvertising&Other Revenueという購入あたり3ドルの収入が粗利を4ドル→7ドルと1.8xに底上げしており、ここが黒字化のキーポイントであると考えられます。

一体これはどのようにもたらされている収益なのでしょうか?

Instacart form S-1

Transactionをマネタイズするキャッシュカウ

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績